便秘改善が糖尿病にも効く?専門医おすすめ食材と生活習慣

現役糖尿病内科医の薗田です。

私は毎月1,500人ほどの患者さんを診療していますが、その中でよく相談されるのが「便秘」と「血糖値」の悩み。

実は、この2つは深くつながっています。

便秘があると糖尿病が悪化しやすく、糖尿病があると便秘も悪化しやすいという関係があるのです。

今回は、便秘と血糖値の両方にアプローチできる食べ物や生活習慣について解説します。

便秘と血糖値の関係とは?

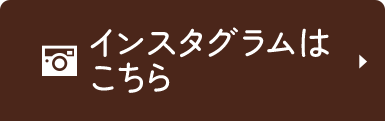

便秘と糖尿病には「悪循環」があります。

-

便秘があると腸内環境が乱れ、血糖コントロールが悪化

-

血糖値が高いと腸の動きが鈍くなり、さらに便秘が悪化

このようにお互いに影響し合っています。

便秘があると血糖値が悪化する理由

腸内細菌のバランスが乱れる(腸内フローラの悪化)

-

腸内には善玉菌・悪玉菌・日和見菌が共存しており、このバランスを 腸内フローラ と呼びます。

-

便秘で便が長く腸内にとどまると、悪玉菌が増加。悪玉菌が増えると、腸内で炎症性物質が作られ、血液中に入り込んでしまうことがあります。

-

これにより、インスリンの働きが低下(インスリン抵抗性)し、血糖値が上がりやすくなるのです。

-

短鎖脂肪酸の不足

-

善玉菌が食物繊維を分解すると、酢酸・酪酸・プロピオン酸といった「短鎖脂肪酸」が作られます。これらは血糖値を安定させ、食欲や脂肪燃焼にも関与します。

- しかし便秘で便が腸に長くとどまると、便が硬くなって善玉菌が活動しにくくなったり、悪玉菌が増えてしまったりします。その結果、短鎖脂肪酸が十分に作られず、血糖コントロールも乱れやすくなってしまうのです。

-

炎症によるインスリン抵抗性

-

便秘で腸内環境が悪化すると、腸の壁のバリア機能が弱まり、「リーキーガット(腸漏れ)」と呼ばれる状態になりやすくなります。

リーキーガットとは、腸の粘膜のすき間が広がり、本来腸内にとどまるべき物質(未消化の食べ物や細菌の成分など)が血液中に漏れ出す状態のことです。

血液中に漏れ出たこれらの物質は、体にとって「異物」として認識されます。その結果、体は防御反応として炎症性物質(サイトカインなど)を出します。

この炎症性物質が増えると、インスリンの効きが悪くなる現象が起きます。専門的には「インスリン抵抗性」と呼ばれます。

つまり、便秘によって腸内環境が乱れると、腸から炎症物質が体内に入り、血糖コントロールにも悪影響を及ぼしてしまうのです。

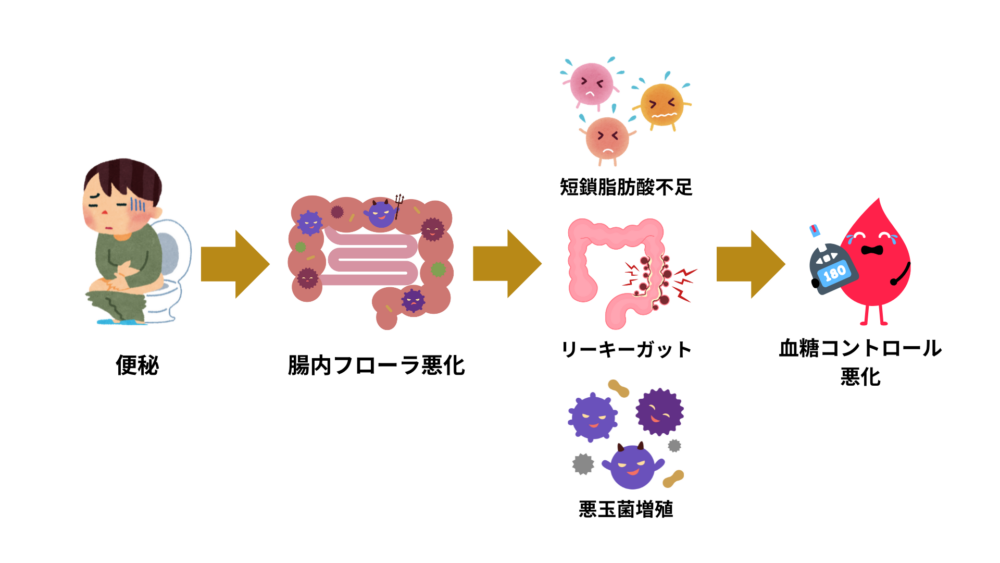

血糖値が高いと便秘が悪化する理由

神経障害による腸の動きの低下

-

血糖値が高い状態が続くと、自律神経や腸の神経がダメージを受けやすくなります。

腸の蠕動(ぜんどう)運動は、腸の筋肉が規則的に収縮・弛緩して便を前に押し出す動きですが、高血糖の影響で神経がダメージを受けると、この運動が鈍くなるのです。その結果、便が腸内に長く滞り、便秘が悪化してしまいます。

さらに、蠕動運動が鈍ると腸内で便が滞留し、悪玉菌が増えやすくなるため、腸内環境も乱れやすくなります。このことが、糖尿病と便秘が互いに悪化させ合う 悪循環 の一因となるのです。

腸の水分バランスの乱れ

血糖値が高い状態が続くと、体は余分な糖を尿として排出しようとするため、体内の水分が失われやすくなります。

体が脱水傾向にあると、便から通常より多くの水分を吸収してしまい、便が硬くなるのです。

便が硬くなると、腸の蠕動(ぜんどう)運動で押し出すのが難しくなり、排便しにくくなるため、便秘が進行します。

さらに便秘になると腸内の水分バランスはさらに乱れ、悪玉菌が増えやすくなったり、腸内環境が悪化したりするため、血糖コントロールにも影響が出やすくなります。

腸内フローラの悪化

高血糖の状態が続くと、腸内で悪玉菌が増加。悪玉菌が増えると、腸内で炎症性物質や有害な代謝産物が作られやすくなり、腸の働きが鈍くなります。その結果、便が腸内に長く滞り、便秘が悪化。

便秘があると腸内フローラのバランスが乱れ、悪玉菌が増えやすくなることは前述しましたが、高血糖の状態も腸内フローラを悪化させる要因になります。

つまり、便秘による腸内環境の乱れと高血糖の影響が重なることで、悪玉菌が増えやすくなり、腸の働きが鈍って便秘がさらに悪化するという 悪循環 が生じます。

【便秘・血糖値改善】おすすめの食べ物TOP5

それでは、便秘や血糖値の改善に役立つ おすすめの食材 を紹介していきます!

キウイフルーツ

天然の下剤と言われるほど便通を改善してくれるフルーツ!

水溶性食物繊維が豊富で腸内環境を整え、ビタミンCも多く抗酸化作用が期待できます。

ただし、果糖などの糖質も含むため、食べすぎると血糖値が上がりやすいので注意が必要です。目安は1日1個程度。特に朝食に取り入れると、便通改善と血糖値への影響のバランスがとりやすくなります。

わかめ(海藻類)

わかめは水溶性食物繊維を豊富に含み、腸内で水分を抱えて便をやわらかくする作用があります。

さらに低カロリーで、血糖値の急上昇を抑える効果もあるため、便秘改善だけでなく血糖コントロールを意識する方にも取り入れやすい食材です。

⚠注意点:ヨウ素を多く含むため、甲状腺疾患がある方は過剰摂取に注意してください。

イヌリン入りコーヒー

イヌリンは水溶性食物繊維の一種で、腸内で善玉菌のエサとなり短鎖脂肪酸を作ることで腸内環境を整えます。

ポイントは 朝に摂ること。朝食と一緒に摂ることで、セカンドミール効果により昼食・夕食の血糖値上昇を抑えやすくなります。朝のコーヒーに砂糖の代わりとしてイヌリンを加えると、便秘改善と血糖値の安定に役立つためおすすめです。

ごぼう

ごぼうは「不溶性食物繊維」と「水溶性食物繊維」をバランスよく含んでいるのが特徴です。

-

不溶性食物繊維:便のかさを増やし、腸の蠕動(ぜんどう)運動を刺激する

-

水溶性食物繊維:腸内で発酵し、善玉菌のエサとなって腸内環境を整える

このダブルの働きで、便通改善に非常に効果的です。特に水溶性食物繊維は血糖値の上昇を穏やかにする作用もあり、糖尿病予防や改善にも役立ちます。

調理方法としては、きんぴらごぼうや煮物、味噌汁の具材などで手軽に取り入れることができます。加熱しても食物繊維は壊れにくいため、安心して毎日の食卓に取り入れられる点も魅力です。

ご飯(特に玄米や雑穀米)

「血糖値が上がるからご飯は控えた方がいい」と思われがちですが、実はご飯は便秘・血糖値改善の両方に効果的な食材です。

ご飯には適度な炭水化物が含まれており、腸を動かすためのエネルギー源になります。また、食物繊維を豊富に含む 玄米や雑穀米 を選ぶことで、腸内環境を整えつつ血糖値の急上昇を抑えることができます。

実際に、糖尿病を気にして「ご飯を完全にやめた」患者さんが、便秘で悩むケースは少なくありません。炭水化物を極端に制限すると、腸の動きが鈍くなり、便秘が悪化してしまうのです。結果的に腸内環境が乱れて、かえって血糖コントロールにも悪影響を及ぼすことがあります。

つまり、ポイントは「ご飯をやめる」のではなく、質と量を工夫すること。

-

白米を玄米や雑穀米に置き換える

-

夜よりも朝・昼にしっかり摂る

-

適度な量(茶碗1杯程度)を守る

こうした工夫で、便秘改善と血糖値コントロールを両立することができます。

食べ物以外の改善法:便秘と血糖値に効く生活習慣

適度な運動

便秘改善に特に効果的なのは「軽いジョギング」などの縦揺れ運動です。

どうしても運動が苦手な方は「お腹を揉む」ことでも腸の動きが改善されることがあります。

朝ご飯を食べる

朝に食物繊維やたんぱく質を摂ることで腸が活発に動き、便秘改善につながります。

また、朝食をしっかり摂る人は糖尿病になりにくいというデータもあります。

食事のバランス

朝>昼>夜の順でカロリーを多く摂るのがおすすめです。

例えば1日1800kcalなら、朝700・昼600・夜500といった配分が理想的です。

まとめ

便秘と血糖値は切り離せない関係にあります。

便秘を改善することは、血糖コントロールの改善やダイエットにもつながるのです。

★関連YouTube★